On peut bien sûr interpréter les récentes émeutes qui ont secoué la capitale, et de nombreuses cités de banlieue et de province en termes convenus, d’une révolte des pauvres contre les riches, d’un refus des inégalités, d’un refus de l’autorité, de l’effet délétère des réseaux sociaux etc.

On peut aussi constater que depuis 2017 ces soulèvements n’ont fait que se multiplier – « Gilets jaunes », », « convois de la liberté», manifestations contre la réforme des retraites, émeutes suite à la mort d’un jeune homme tué lors d’un contrôle de police- le seul calme ayant été acquis par l’usage de la force et la stratégie de la peur lors de l’épisode dit de crise sanitaire.

Les interprétations habituelles ne manquent pas, citons l’antienne habituelle de la sociologie de la pauvreté incriminant les inégalités et faisant des jeunes émeutiers de pures victimes ; la mise en cause des désordres dus à l’immigration massive et aux incapacités parentales des habitants des banlieues ; sans parler de l’influence délétère de l’Islam, des réseaux sociaux etc.

Toutes ces explications ne sont au fond qu’une seule et même attitude : le refus de voir que le monde a changé et que les représentations, les croyances, les mythes qui ont fondé la cohésion sociale durant la modernité ne fonctionnent plus.

Pour comprendre ces soulèvements, il faut donc prendre au sérieux le changement d’époque

C’est-à-dire le passage de l’idéal démocratique à ce que j’ai nommé l’idéal communautaire. Ce qui n’est pas un simple changement de Gouvernement ou de Régime. Ce qui est en jeu c’est la forme que prend la cohésion sociale dans notre société. Dans les sociétés occidentales en général.

La forme que prend la cohésion sociale, la manière dont les hommes font entre eux société est à la fois définie par un ensemble de représentations qu’ils se font de leur destin commun, un imaginaire collectif et par les mots qu’ils emploient pour raconter leur histoire commune, leur passé, leur présent, leur futur.

Depuis de nombreuses années, il n’y a plus de représentation partagée de la société entre les élites, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire et le peuple, au sens large.

Il y a clairement une crise de la représentation. Nos élites, politiques, technocratiques, intellectuelles et médiatiques ne sont plus représentatives. Il n’y a plus congruence entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux au nom desquels ils sont censés l’exercer. Le pouvoir des élites ne s’exerce plus au nom d’une puissance déléguée par le peuple, mais par le seul biais d’une violence conçue comme seule légitime. On entend sans cesse cet adage selon lequel le pouvoir (faussement appelé puissance publique, car il n’est plus innervé par la puissance populaire) a le monopole de la « violence légitime » (Max Weber). Le refus d’obtempérer est ainsi érigé en crime passible de la peine de mort sans qu’il y ait besoin de justifier de la commission d’un crime ou délit. Alors même que plus d’un million de Français roulent sans permis ou sans assurance et sont susceptibles de tenter de fuir les contrôles, sans parler de tous ceux qui prennent des petits chemins détournés pour échapper aux contrôles d’alcoolémie au volant !

Le pouvoir n’est plus en congruence avec la puissance. Qu’est la puissance sinon la force (« dynamis ») collective qui s’exprime sous diverses formes, constructives ou destructives, solidaires, festives, créatives, culturelles, spirituelles etc.

La puissance est instituante, le pouvoir est institué

Quand il y a discrépance entre le pouvoir et la puissance, le pouvoir devient totalitaire. Il poursuit les intérêts de ceux qui l’exercent, d’une petite caste, sans ancrage dans le « pays réel » (Auguste Comte). La loi n’est plus ce qui protège contre l’exercice totalitaire du pouvoir, mais une règle imposée d’en haut. Le pouvoir n’a plus d’autorité, il est imposé. Quand la puissance n’irrigue pas le pouvoir, les institutions communes ne sont plus un bien commun et l’expression même de cette puissance, de cette force prend des formes de plus en plus chaotiques.

Quand les adolescents brûlent préférentiellement leurs écoles, leurs bibliothèques, les voitures de leurs parents, les commerces, c’est-à-dire tous les lieux d’échanges institués de biens, de paroles et d’affects, ils ne sont plus dans l’expression politique, dans la revendication, ils ne sont même pas dans la consommation (même s’ils en profitent pour voler quelques objets de marques emblématiques des riches ), ils sont dans un soulèvement qui est d’une tout autre nature que les soulèvements politiques qu’a connus la modernité.

Les trois soulèvements qu’a connus la France depuis 2017 sont paradigmatiques de cette expression d’une puissance populaire dérégulée.

Les rassemblements des « gilets jaunes », dont le prétexte a été l’augmentation du prix de l’essence, du fait d’une taxe écologique n’ont eu comme seule revendication commune aux nombreux rassemblements des « ronds-points » ruraux que le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne). Ce référendum d’initiative citoyenne, sans consistance juridique, que les politistes et les constitutionnalistes peinent à prendre au sérieux, n’a d’autre signification que la défiance du peuple envers ses représentants. Tous, quels qu’ils soient.

Les nombreuses manifestations contre la réforme des retraites, n’ont pas dégénéré en mouvements violents grâce à la forte emprise des syndicats, pour une fois unis dans leur défense de l’Etat social. La gestion autoritariste par l’État de cette crise ne fera qu’accréditer la fin de cette forme de solidarité. De fait, ces manifestants disaient bien plus qu’une divergence sur les droits sociaux ; ils exprimaient leur volonté de ne plus perdre leur vie à la gagner, leur refus des travaux de plus en plus serviles qu’offre l’économie mondialisée et financiarisée.

Quant aux émeutes de Juillet 2023, elles sont clairement dirigées contre ce monopole de la « violence légitime », contre cette « ubris » d’un État policier. « Ubris » parce que la police fait certes peur aux jeunes manifestants et délinquants, mais elle fait aussi peur aux hommes au pouvoir. Peur qu’elle se retourne contre eux, qu’au fond ces hommes qui pour beaucoup partagent le sort des « Gilets jaunes », des manifestants contre la réforme des retraites voire des parents de jeunes émeutiers ne se satisfassent plus des libertés d’agir toujours plus importantes qu’on leur donne. La réaction de certains syndicats de policiers se disant « atterrés du réquisitoire du procureur plaçant le brigadier qui a tué Nahel en détention provisoire », se plaignant d’une « ingérence du pouvoir dans le processus judiciaire » est significative du chaos institutionnel dans lequel vit le pays.

Revenons un instant sur les interprétations les plus courantes des dernières émeutes

Celles de droite d’abord attribuant comme souvent l’essentiel des maux dont souffre la société au « trop d’immigration ». Amalgamant le sentiment d’horreur qui saisit chaque passant confronté à l’étalage sur les trottoirs des centres villes et sous les échangeurs de routes et de rails de la misère du monde et le sentiment de déréliction quotidienne qui étreint tout un chacun amené jour après jour à ne croiser que des personnes qu’il ne connaît pas et qui ne le saluent pas. Qu’ils soient ses voisins, ses concitoyens ou des étrangers venus de loin, il ne les connaît ni d’Ève ni d’Adam, il ne partage rien avec eux, ni joie, ni peine. C’est cela peut-être « l’intensification de la vie des nerfs » dont parlait Georg Simmel et qui est la racine même du sentiment d’insécurité.

Ces « tribus » d’émeutiers sont certes composées pour la plupart d’enfants issus de parents immigrés. Mais elles n’ont rien des hordes de barbares partant à la conquête des terres romaines. Ces guérillas urbaines, ces bris de vitrines et ces incendies de poubelles, de voitures voire d’écoles sont menées comme les rodéos tant honnis. Il s’agit en occupant l’espace, fût-ce le temps de quelques nuits, de donner corps à la tribu, de faire communauté dans un monde hostile. Il y a un rituel ludique dans ces émeutes urbaines comme dans les occupations de ronds-points autour de feux de palettes et de fumets de barbecue. Et on est loin dans ces jeux de rue des attaques terroristes, froidement et rationnellement pensées et utilisant, comme bombes humaines des individus isolés et souvent déracinés.

Mais les explications « excuses » de la gauche bien pensante ne sont pas plus convaincantes. Attachés essentiellement à repérer les déterminants socio-économiques des comportements, les sociologues de la pauvreté ne s’intéressent aux émeutiers que comme collection d’individus aux caractéristiques toujours dévalorisantes, un bas niveau de formation, des revenus légaux minimes, un rapport au travail des plus instables. Incapables de repérer la force créative de ces groupes urbains, étrangers à ce que recèle de potentiel dynamique le « net-activisme », les bonnes âmes n’ont qu’une ambition, l’égalité voire l’égalitarisme comptable : celui des revenus, celui des niveaux de formation, celui des consommations. La violence des émeutiers est vue comme une faute à excuser et non pas comme une manifestation d’une puissance qui peine à trouver sa forme.

Car c’est bien ce que peinent à repérer nos analystes, de droite comme de gauche, c’est le changement de paradigme, le passage d’une modernité finissante à une postmodernité émergente. C’est cela la crise, les crises : ce tamis qui met au rebut des valeurs saturées, celles du rationalisme, du scientisme, du productivisme et surtout de l’individualisme pendant que germent, péniblement, les valeurs postmodernes.

Disons-le en deux mots : nous passons de « l’ère du Je à l’ère du Nous »(Heidegger). Mais justement le Nous, ce n’est pas le grand Un de la « République Une et Indivisible » s’étant instaurée en France tout au long du XIXe siècle. Ce n’est pas le Nous du contrat social, ce lien juridique et économique liant entre eux des individus avant tout soucieux de favoriser leur intérêt personnel ou particulier.

Le « Nous » de la postmodernité, c’est celui du groupe, souvent informel, parfois même spontané, rassemblant en un moment et un lieu précis des personnes partageant une émotion commune. Le « Nous » c’est certes celui des diverses communautés de proximité, mais au contraire des groupes particuliers de la modernité, fondés sur un intérêt commun, intérêt au sens matériel du terme, les tribus postmodernes se fondent sur une passion commune, sur le partage d’un goût musical, vestimentaire, sportif.

Ces tribus sont toujours natives, émergentes. Elles construisent un lien symbolique. Symbole (« sunbolè »), objet coupé en deux, dont la réunion des parties fait le tout. Car l’imaginaire de la postmodernité est un imaginaire nocturne et non pas diurne, c’est celui de la coupe, du rassemblement de ce qui est épars et non pas de la séparation, du glaive qui tranche.

En ce sens, l’alternance des séquences de rassemblement (« Gilets jaunes », manifestations, «rave » parties « sauvages », émeutes urbaines) et des divers types d’isolement (confinements, couvre-feu) montre bien cet étrange combat que mènent les forces souterraines de la postmodernité contre les pouvoirs décadents de la modernité.

Donnons quelques caractéristiques de ces tribus émeutières :

– Au départ des émeutes, il y a, de plus en plus souvent, la mort d’un homme de la tribu, tué en tentant de fuir les forces de l’ordre ;

– La, les tribus répondent à cette « agression » en se rassemblant dans des lieux publics qu’ils s’approprient, notamment par le feu ;

– Le bris de vitrines pour se réapproprier divers objets, notamment de marque, ressortissent plus d’une pulsion « consummatoire » que consommatrice : c’est l’objet totem que chacun s’approprie, dans un chaos destructeur qui n’a rien du comportement régulé par « la main invisible ».

– La proximité évidente que ces ballets nocturnes et destructeurs entretiennent avec l’univers du jeu vidéo. Appelés au rassemblement par les messages sur les réseaux sociaux, les jeunes (de plus en plus jeunes, mineurs pour une large partie d’entre eux) se mettent en scène et se filment.

Ces mises en scène urbaines sont comme l’écho de la mise en scène de plus en plus outrancière d’un pouvoir qui tente sans cesse de reconquérir les signes de sa force.

– On l’a souvent dit, la théâtrocratie politique signe la fin de la démocratie (Platon). Tout est communication, éléments de langage, jeu de rôles. En écho, nos jeunes biberonnés aux images tant des réseaux sociaux que des jeux vidéo vont s’identifier à toutes sortes de super-héros.

– Le goût du déguisement commun à la jeunesse actuelle, soucieuse de s’identifier à diverses tribus, par le port de marques, par celui de « signes ostensiblement religieux », par l’imitation des héros sportifs, musicaux etc. s’observe aussi chez nombre de gouvernants : Zelensky en est le parfait exemple, ce politicien droit issu du monde du spectacle, mais aussi Emmanuel Macron enfilant tour à tour la blouse du médecin, la casquette du général, le casque de chantier, les chaussures et l’anorak du guide de haute montagne etc…

– Les jeux de guerre occupent l’actualité depuis plusieurs années : guerre contre le virus, guerre contre la Russie, guerre contre les pénuries, économie de guerre et rationnements divers. A la stratégie de la peur maniée sans grande précaution par le pouvoir en place répondent les explosions urbaines, les communions dionysiaques.

Il y a donc, dans ce chaos urbain, l’esquisse de l’ordre d’un monde nouveau. Un monde dans lequel ce qui fait lien social, ce qui lie les hommes entre eux, c’est la passion, c’est la communion émotionnelle. Un monde nouveau profondément iconophile, dans lequel le Réel ne se réduit pas à un principe de réalité rationaliste, mais est chargé d’images, de rêves, de diverses fantasmagories. Un monde nouveau dans lequel émergent, de manière désordonnée le besoin de construire de nouvelles formes de socialité. Des solidarités de proximité ancrées sur le partage d’un territoire, d’un goût, d’une émotion.

On peut bien sûr tenter encore et encore de mettre fin à ces explosions urbaines, de manière toujours plus brutale et cruelle. Au risque d’ouvrir la boîte de Pandore d’où s’échapperaient diverses forces de désordre.

Ce qui est certain, c’est qu’on ne reviendra pas au monde d’avant. On a beau brandir de manière incantatoire « les lois de la République », ce qui fait chose commune, est de l’ordre symbolique et non pas juridique ou économique (Baudrillard, l’échange symbolique et la mort). La solidarité elle-même ne peut pas se réduire à la distribution un peu méprisante de chèques aux noms concoctés par quelques officines grassement payées.

Nous sommes devant une lourde tâche, celle de la formalisation d’un ordre des choses permettant d’édifier une Res publica construite non pas sur l’exclusion du tiers, sur la réduction à l’Un – à ce jeu le plus puissant monothéisme est celui de l’Islam, qui unit Dieu et l’État – mais sur la coexistence la moins conflictuelle possible des diverses communautés. La confrontation ritualisée des diverses communautés doit permettre « d’homéopathiser la violence juvénile ». Nos élites au pouvoir, de gauche comme de droite tentent en vain d’assimiler, d’intégrer, d’égaliser les divers individus entre eux. Mais sont incapables de repérer que se met en place une nouvelle organicité sociale, construite sur des solidarités de proximité plutôt que des droits individuels nationalisés et de plus en plus abstraits.

« L’idéal communautaire » n’est pas un communautarisme, cette organisation des communautés de l’ordre démocratique, attribuant des voix et des postes en fonction d’appartenance religieuse, ethnique, géographique de naissance et stables. L’ordre social en gestation organise en une sorte de ballet, de chorégraphie institutionnelle labile les identifications multiples de chaque personne. Enracinant chacun dans une (des) lignées imaginaires, permettant à chacun de renouer avec une tradition fondatrice.

L’idéal communautaire est forcément pluraliste et nomade. Mais ce nomadisme n’est pas l’isolement de chacun dans la misère des grandes métropoles, c’est plutôt l’accueil possible dans diverses communautés. Ce n’est pas un pluralisme visant par le laïcisme à réduire la religion au for interne de chacun, à l’intimité individuelle, mais permettant l’expression publique des diversités religieuses. Expressions religieuses par le partage des mythes, par la pratique commune de rites fédérateurs.

La nostalgie du sacré, le retour du spirituel est un chemin visant à apprivoiser ensemble la violence des destins individuels conduisant à un ordre communautaire. Souvenons-nous ici d’une antique sentence : « ordo ab chao » !

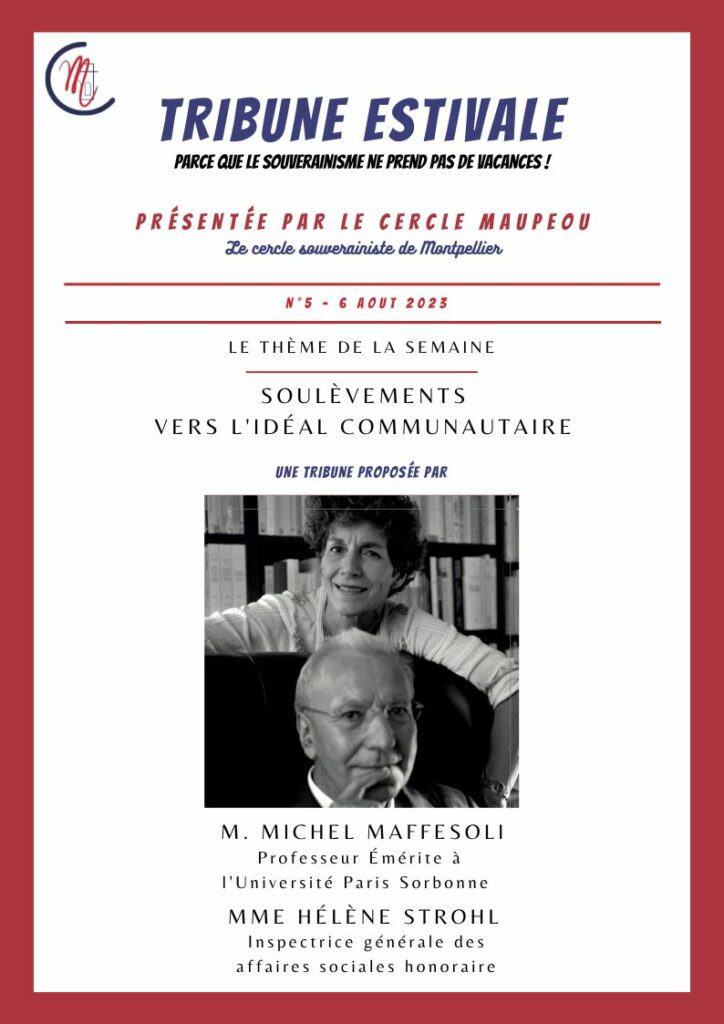

Michel Maffesoli, Professeur Émérite en Sorbonne

Hélène Strohl, inspectrice générale des affaires sociales honoraire

Excellent article, finalement c’est la liberté et l’égalité qui suscitent la violence par la compétition et la rivalité entre les individus mus par le désir mimétique décrit par René Girard, les religions établissent des tabous et totems qui canalisent la violence sociale. La laïcité qui est une anti-religion aggrave la violence sociale. Les émeutiers de juillet étaient mus par la dernière valeur à leur disposition la fraternité.